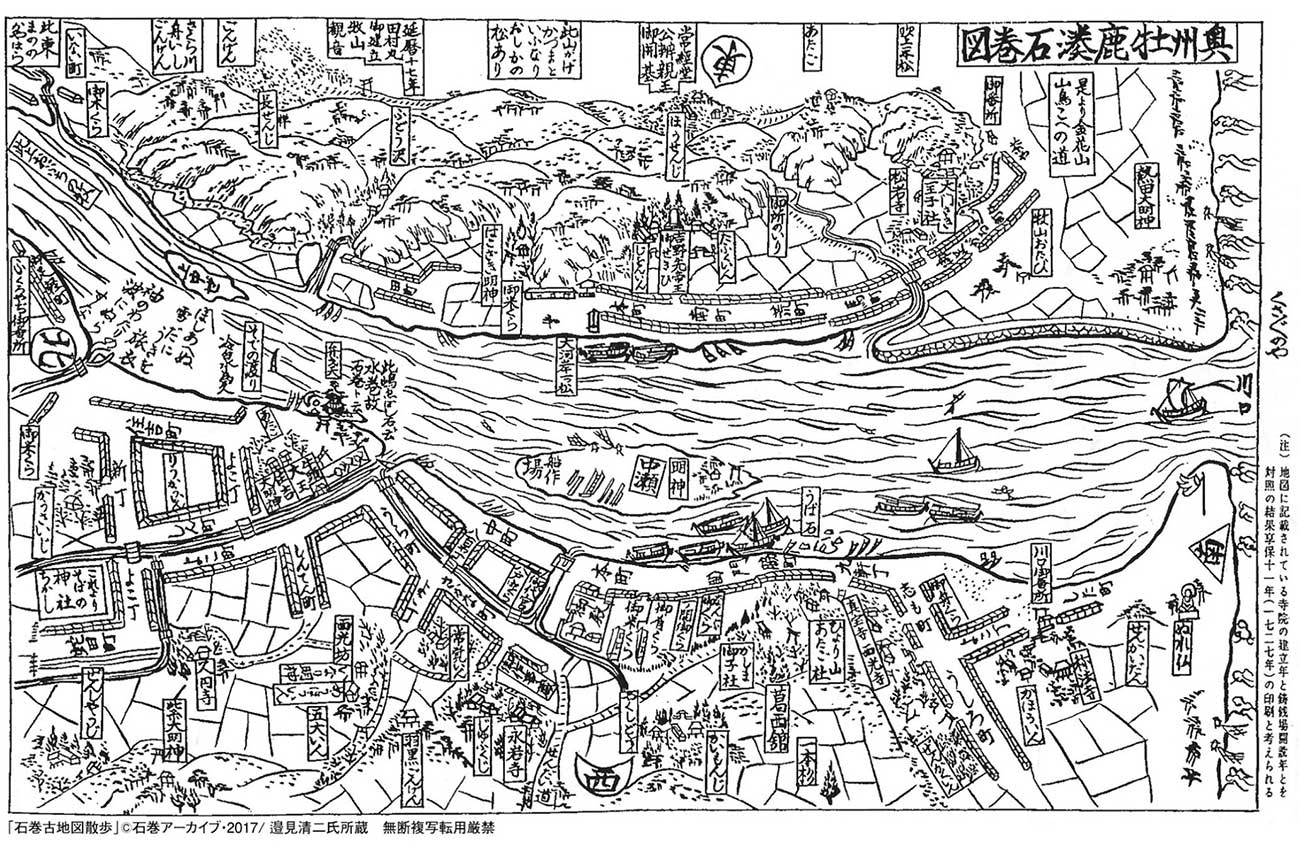

寺伝と沿革

寺伝

称法寺の縁起・先祖は、天文十一年(1543)清和源氏末流細川右京太夫松斉にして、摂津(大阪)石山本願寺第十代證如上人の得度を受けて、

仙台北山橘昌山称念寺(現:仙台市青葉区)の塔頭教圓坊の住職となり、教圓坊円西と称した。

それから110年をへて、承応二年(1653)に称念寺末寺となり、明暦年間(1655-58)門脇村住民の請待により、

万治二年(1659)教圓坊を当村へ引き移し庵寺が造立された。

沿革

| 一世 |

釈教圓入西(1592-1673)寛文九年(1669)京都本山へ罷登り、十四代寂如上人により坊合改め現寺山号となった。 |

| 二世 |

釈廓堂了然(1650-1717)宝永二年(1705)寺域確立し貞亨年間(1684-87)断絶した湊村笹町家屋敷を、移築して庫裡とした。 |

| 三世 |

釈了寛運海(1687-1769)現本堂棟上、明和二年(1765)六月十六日。 |

| 四世 |

釈了諦運岸(1727-1784)安永二年(1773)三月風土記書上。 |

| 五世 |

釈了載運乗(1769-1839)文政三年(1820)松島五大堂渡橋東たもとに「覚祖高蹝碑」を建て、三代覚如上人「慕帰絵」東北遍歴、松島遊覧を偲ぶ。 |

| 六世 |

釈智暁(1850-1915)宝志宇が幕末蘭学者、高野長英を庫裡緣下に匿う。 |

| 十一世 |

釈了暁(1879-1940)梵鐘鐘楼建立。大正十二年(1923)日曜学校を開設し、児童の情操教育に努む。 |

| 十二世 |

釈了智(1918-1981)昭和四十年(1965)本堂の萱葺を瓦葺に屋根替。同五十年(1975)宝妙智 宗祖鋳造を山門前に建立。

同五十一年梵鐘を復旧、同年6月十四日、本山二十三代勝如上人御下向お立寄。 |

| 十三世 |

釋妙智(1930)昭和五十年(1975)宗祖鋳像を山門前に建立。同五十八年(1983)十一月十二日現会館の竣工。翌年六月三日に落慶法要。 |

| 十四世

| (1957-2016)東日本大震災を経験し、一人寺院復興の基盤を作る。震災翌年の平成二十四年(2012)一月に現会館と庫裡復旧工事を完了。

平成二十三年(2011)六月二十七日、本山二十四代即如上人御下向東北被災地お見舞いお立寄り。二十七年(2015)十一月二十一日、

本山二十五代専如上人御下向東北教区被災寺院お見舞いお立寄り。 |

名所古跡

伊達家との接点

称法寺にはかつて仙台藩初代藩主「伊達政宗」(貞山公)と二代藩主「伊達忠宗」(義山公)の位牌を納めているお寺として伝わっている。

(現在は東日本大震災により流失)理由は、かつて称法寺が仙台にあった頃に、両殿様の葬儀を執り行った縁であると伝えられており、

第五代藩主「伊達吉村」(獅山公)に了承いただいたとされている。

また、「藩主「伊達吉村」がひばり野海岸で雲雀狩りをして、

お昼に藩主の位牌がある称法寺に立ち寄った。」(「石巻史」第2巻・宗教編)とあるように度々、藩主が足を運ばれた寺として記述に残されている。

資料「案永風土記」

称法寺本堂

棟札は、寺社など建物の建築・修築の記録・記念として、 棟木・梁など建物内部の高所に取り付けた札ある。

称法寺本堂の棟札によると、

明和二年乙酉四世住職了寛七九歳棟梁工石井長太衛門 陸奥國仙臺領牡鹿群門脇村稱法寺再建棟傍六月十有六日

五世住職了諦 卅九齢棟梁工石井十郎平四十八歳とあり、現本堂が上棟したのが、1765年約250年以上に及ぶ長い歳月の間

大切にされた歴史ある本堂である。右の写真は、昭和四十年(1965)本堂屋根を萱葺から瓦葺に屋根替を行う以前の写真である。

また東日本大震災では大津波により南側の柱が数本折れ、瓦が破損したが、奇跡的に本堂躯体部に全く影響がない重厚な作りとなっている。

幕末開国論者・高野長英をかくまった本堂と旧庫裡

1983年(昭和58年)に解体した旧庫裡は、1690年(元禄3年)当時、牧山にあった笹町家の居宅を貰い受けて移築したものであり、石巻屈指の古建築物であったと言われている。

その庫裡にはこんなエピソードがある。当時、幕末の蘭学者であり、開国論者の「高野長英」(1804~1850年)は、江戸幕府の鎖国政策に批判的な態度を示した結果囚われた。

その後、囚われの身からなんとか逃れて全国を転々と逃亡するその途中で、称法寺の庫裡又は本堂縁の下にかくまったと伝えられている。

千石船形の石碑

称法寺の本堂の南側墓地入口付近に千石船型の墓碑があります。穂や垣立を備え波まで彫刻した船形碑は全国的にとても珍しい形をした貴重な石碑です。

これは相州(神奈川県)から石巻にきて、金龍丸で回漕業を営んでいた苫谷金兵衛とその妻サタの墓碑です。

金龍丸は明治9年(1876)3月4日、上総(千葉県)沖で沈没し、金兵衛ほか乗組員は水死してしまいました。

12世了智住職によると、「金兵衛の持ち船金龍丸は鹿島灘を航海中、激波に舵を折られて漂流のあげく、

「お仙転がし」の異名で恐れられた興津(おきつ・現千葉県勝浦市)の海岸の長さ4キロ、

高さ約100mの断層崖に激突、船主の金兵衛ほか、乗組員が絶命」という事でありました。

金兵衛の遺族によって建立されたと思われる千石船形墓碑の表面には、南無阿弥陀仏と金兵衛夫妻の法名が書かれ、裏面には金兵衛と妻サタの略歴が記されています。

回米の基地であった石巻ならではの墓碑といえます。

瓢栄丸遭難者供養塔

境内の南側に約6メートルを超す「瓢栄丸遭難者供養塔」と書かれた大きな石碑があります。

昭和31年(1956)10月31日、宮崎県籍のサンマ船瓢栄丸が午後6時ごろ、北上川の西堤防に衝突し、

46名中39名が死亡するという悲惨な海難事故が起きました。

この時亡くなられた方々を偲ぶために石巻主催による追悼法要が称法寺で執り行われました。この石碑はその時のものです。

「弓聖」阿波研造の墓所

弓道家にとって「弓聖」と称される「阿波研造」(1880~1940)の墓所が称法寺境内墓地にはある。

かつては「林銑十郎」(大日本武徳会長、第33代内閣総理大臣…)の筆なる「弓道範士 阿波研造之墓」という高さが2m近い大きい碑が建てられた。

その後、東日本大震災の大津波によって跡形もなく押し流されてしまったが、石巻弓道会が中心となって全国から義捐金が寄せられ墓碑修復されました。

平成25年(2013)9月14日にご遺族と県内弓道関係者30数名が参列され、墓前にて建碑式を厳修した。

今現在も国内外を問わず多くの方々が参拝に訪れる。